- Определение и значение модельного очага пожара и его ранга

- Ранг модельного очага пожара: что он показывает и зачем нужен

- Как используется модельный ранг очага пожара в нормативах

- Как использовать знания о ранге модельного очага пожара

- Пример подбора огнетушителя по рангу модельного очага пожара

- Методика выбора огнетушителя по правилам противопожарного режима

- Проблемы и сложности при выборе огнетушителей на практике

- Практическое применение и дальнейшие шаги

- Как используется модельный очаг при сертификации огнетушителей

- Ограничения метода: можно ли доверять таким испытаниям?

- Классификация пожаров по горючим материалам

- Какие классы пожаров существуют и какие огнетушители к ним подходят?

- Какой тип огнетушителя подходит для каждого класса

- Огнетушители для пожаров класса A (твердые горючие материалы)

- Огнетушители для пожаров класса B (горючие жидкости и плавящиеся материалы)

- Огнетушители для пожаров класса C (газовые возгорания)

- Огнетушители для пожаров класса D (металлы)

- Огнетушители для пожаров класса F (горючие масла и жиры)

- Какой тип огнетушителя не подходит, ошибки применения

- Использование воды для тушения горючих жидкостей (класс B)

- Применение углекислотного огнетушителя против пожаров класса A (твердые материалы)

- Попытка тушения металлов стандартными средствами класс D

- Использование порошковых огнетушителей в помещениях с электроникой

- Применение обычных огнетушителей против кулинарных жиров (класс F)

- Классификация современных огнетушителей и особенности терминологии

- Выбор огнетушителя и нормативные требования к их применению

- Обоснование необходимости передвижных огнетушителей в различных объектах

- Особенности действия углекислотных огнетушителей и примеры их неэффективности

- Проблемы и особенности применения порошковых огнетушителей

- Оптимальный выбор огнетушителей для жилых и офисных помещений

- Практические рекомендации по выбору и использованию огнетушителя

Ранг модельного очага — это основной показатель, по которому выбирают огнетушители для помещений. Он отражает, какой объем горючего вещества имитирует тестовый пожар. Какое количество огнетушащего вещества требуется для его тушения. Без понимания ранга модельного очага невозможно корректно подобрать огнетушитель для защиты конкретного объекта, так как именно от этого параметра зависит эффективность тушения.

Определение и значение модельного очага пожара и его ранга

По определению ГОСТа, модельный очаг пожара — это специально созданный очаг, предназначенный для проверки огнетушащей способности техники. Его форма и размеры строго установлены нормативными документами.

Просто говоря, это искусственно смоделированная ситуация возгорания, на которой испытывают огнетушители.

Например:

- Класс A (горючие твердые вещества) – штабель из деревянных брусков определенной длины и толщины, сложенный по стандарту.

- Класс B (горючие жидкости) – поддон с горючей жидкостью фиксированного объема.

- Класс C (газовые пожары) – специальная газовая горелка, создающая контролируемое пламя.

Если огнетушитель справляется с таким возгоранием — значит, он допускается к использованию в конкретных условиях. Раньше количество огнетушителей в здании рассчитывали исходя из площади и категории помещения по пожарной опасности. Сегодня правила противопожарного режима (ППР РФ, постановление №1479 от 16.09.2020ППР РФ, постановление №1479 от 16.09.2020) требуют учитывать ранг модельного очага пожара.

Ранг модельного очага пожара: что он показывает и зачем нужен

С точки зрения закона — мы обязаны учитывать ранги модельных очагов. Но с точки зрения реальной безопасности важно понимать:

- тушение дивана и тушение штабеля брусков — это разные задачи;

- лучше ориентироваться не только на норматив, но и на реальные сценарии пожара;

- чем больше запас по объёму огнетушащего вещества, тем выше шансы справиться с реальным возгоранием.

Эксперты всё чаще говорят о том, что для испытаний нужны помещения с типовой горючей нагрузкой: мебель, текстиль, техника. Это позволит точнее оценить, какой огнетушитель нужен для квартиры, офиса или склада. Когда выбираем огнетушитель, мы часто сталкиваемся с понятием «ранг модельного очага пожара». Это звучит сложно, но на деле всё просто: ранг показывает масштаб искусственного возгорания, на котором проверяют эффективность огнетушителя. Ранг модельного очага пожара — это классификационная характеристика, которая учитывает:

- размеры очага;

- количество горючего материала.

Например, для пожара класса А используют штабель деревянных брусков. Чем выше ранг, тем больше брусков в штабеле и тем сложнее задача для огнетушителя.

То есть ранг модельного очага пожара — это своего рода «уровень сложности» пожара, который огнетушитель должен потушить.

Как используется модельный ранг очага пожара в нормативах

Правила противопожарного режима в России (ППР РФ, постановление №1479) требуют подбирать огнетушители именно по рангу модельного очага.

Пример:

- Огнетушитель, рассчитанный на ранг 2А, способен потушить небольшой штабель древесины.

- Огнетушитель с рангом 4А должен справиться с очагом большего размера.

Таким образом, нормативы привязывают выбор оборудования не просто к площади помещения, а к тому, насколько «сильный» пожар способен потушить конкретный огнетушитель. На первый взгляд всё логично: если прибор потушил модельный очаг с определённым рангом, значит он справится и в жизни. Но есть нюансы. На практике всё сложнее. Испытание проходит в идеальных условиях:

- огонь горит на открытом воздухе,

- доступ к очагу свободный,

- оператор подаёт огнетушащее вещество с удобных сторон.

Даже если на модельном очаге огонь потух за 9 секунд, в жизни этого может не произойти. И если останется хотя бы небольшой «язычок пламени», он способен разжечь новые предметы и вызвать повторное возгорание.

- в реальных условиях мебель стоит у стены, и подать вещество в очаг не всегда возможно;

- шкаф закрывает доступ к очагу;

- часть порошка или газа теряется, оседая на поверхностях;

- время тушения ограничено, и не всегда удаётся уложиться в нормативные секунды.

Поэтому ранг модельного очага полезен как юридическая и классификационная точка отсчёта, но для практической безопасности он не всегда отражает всю картину.

Как использовать знания о ранге модельного очага пожара

- Для соблюдения норм: выбирайте огнетушители, соответствующие рангу модельного очага, указанному в ППР РФ.

- Для реальной защиты: берите огнетушитель с запасом по рангу и объёму огнетушащего вещества.

Для ответственных объектов: ориентируйтесь не только на ранг модельного очага пожара, но и на реальные сценарии — например, пожар автомобиля или дивана. Связь ранга модельного очага пожара с выбором типа и количества огнетушащего вещества в огнетушителе. Классификация модельных очагов пожара лежит в основе выбора огнетушителей, соответствующих требованиям правил противопожарного режима.

Модельный очаг – это условный источник возгорания, используемый для испытаний и проверки эффективности средств пожаротушения. Он имеет определённый ранг, который отражает его размеры и количество горючего материала.

Для пожаров класса А ранги (например, 0,5А, 2А, 10А) определяются количеством деревянных брусков в штабеле, их длиной, количеством в слое и числом слоёв. Эти параметры формируют площадь поверхности, с которой в зону горения поступают продукты пиролиза, обеспечивая развитие пламени. Так:

- ранг модельного очага 0,5А соответствует 45 брускам длиной 400 мм,

- ранг 2А – 112 брускам длиной 635 мм, сложенным в 16 слоёв.

Для пожаров класса B ранги зависят от диаметра металлического поддона, толщины его стенок и высоты борта, в который заливается горючая жидкость. ГОСТ-Р 51057-2001 устанавливает соответствие типов огнетушителей (порошковых, воздушно-эмульсионных, водных, газовых и воздушно-пенных) рангам модельных очагов пожара. В таблицах стандарта указано, какое количество огнетушащего вещества необходимо для ликвидации очага заданного ранга.

Пример подбора огнетушителя по рангу модельного очага пожара

Например, порошковый огнетушитель с зарядом 1 кг тушит ранг модельного очага 0,5А, а огнетушитель ОП-4 или ОП-5 – ранг модельного очага 2А. Аналогично определены объёмы для тушения очагов класса B: водный огнетушитель с 3 литрами заряда обеспечивает тушение ранга 21B, а воздушно-эмульсионный объёмом 4–6 литров – ранга 55B.

ГОСТ 51017-2009 регламентирует аналогичные параметры для передвижных огнетушителей. Например, порошковые установки объёмом от 20 до 50 литров должны обеспечивать тушение модельного очага ранга 6А-233B. Таким образом, эти стандарты позволяют выбрать огнетушитель, исходя из его типа и массы заряда, строго в соответствии с требуемым рангом модельного очага пожара.

Методика выбора огнетушителя по правилам противопожарного режима

Методика выбора огнетушителя по правилам противопожарного режима основана на сопоставлении четырех ключевых параметров.

- Во-первых, необходимо определить тип объекта защиты — общественное здание, офис, склад или помещение категории по пожарной опасности.

- Во-вторых, установить ранг модельного очага пожара, который, согласно Правилам противопожарного режима, наиболее вероятен для данного объекта.

- Третий параметр — тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества: порошковый, водный, воздушно-пенный или воздушно-эмульсионный.

- Четвертый — количество заряда, соответствующее выбранному рангу очага пожара. Эти данные берутся из двух источников: приложения 1 (для переносных огнетушителей) и приложения 2 (для передвижных) Правил противопожарного режима.

Далее информацию нужно сопоставить с таблицами ГОСТ-Р 51057-2001 и ГОСТ-Р 51017-2009, где приведены нормы по виду и количеству огнетушащего вещества. В результате получается единая сводная таблица, которая показывает: тип объекта, возможные классы пожара (А, В, С, Е), их ранги (например, 2А, 55В), а также подходящие типы огнетушителей с минимальным зарядом.

Пример: для офисного здания, где вероятен пожар класса А с рангом 2А, подойдет порошковый огнетушитель с массой заряда 4 кг или водный/пенный объемом 7–9 л. Для пожара класса В с рангом 55В допустимы порошковые огнетушители 4 кг или пенные 7–9 л. При этом углекислотные огнетушители подходят только для классов В и Е и не могут применяться для класса А.

Такая методика исключает субъективный выбор и обеспечивает нормативное соответствие требованиям. Специалист по пожарной безопасности, используя единую таблицу, может быстро определить нужное количество и тип огнетушителей для конкретного объекта без сложного анализа разрозненных документов.

Проблемы и сложности при выборе огнетушителей на практике

На практике подбор огнетушителей часто сопровождается противоречиями между данными производителей и требованиями нормативных документов. Показательный пример — воздушно-эмульсионные огнетушители (ОВЭ).

В ходе консультации для крупного предприятия была проанализирована техническая документация нескольких производителей ОВЭ. Выявилось, что огнетушители с одинаковым объемом заряда — например, 2 литра (ОВ-2) — в паспортах разных компаний имеют разные заявленные возможности тушения. Один производитель указывает соответствие рангу 1А, другой — рангу 2А. При этом, согласно таблицам ГОСТ Р 51057-2001, тушение модельного очага пожара ранга 2А требует как минимум 7 литров заряда для воздушно-эмульсионного огнетушителя.

Фактически получается, что производитель утверждает: меньший по сравнению с нормативом объем огнетушащего вещества способен ликвидировать больший по массе очаг пожара. Теоретически это возможно, но такие заявления должны подтверждаться протоколами испытаний. Сертификат соответствия, которым оперируют производители, лишь подтверждает соответствие базовым требованиям ГОСТ, но не гарантирует способность тушить очаг пожара ранга выше минимального.

Для получения объективной информации был направлен запрос в орган сертификации — Академию ГПС МЧС России. Ответ показал, что при сертификационных испытаниях ОВ-2 не проверялся на тушение очага ранга 2А. Это означает, что заявленные производителем характеристики фактически не подтверждены испытаниями.

Такая ситуация создает проблему для специалистов, подбирающих огнетушители для предприятий: нельзя опираться только на паспортные данные, необходимо проверять наличие протоколов испытаний и реальных результатов тушения модельных очагов. Иначе существует риск закупить недостаточно эффективные огнетушители, что приведет к нарушению требований противопожарного режима и снижению уровня безопасности объекта.

Практическое применение и дальнейшие шаги

Как используется модельный очаг при сертификации огнетушителей

При сертификации огнетушителей их тестируют на определенных типах горючих материалов, которые имитируют реальные условия возгорания. В ходе испытаний измеряется время, за которое огнетушитель полностью ликвидирует пламя, а также объем огнетушащего вещества, необходимый для тушения очага. Система сертификации огнетушителей строится на принципе соответствия определенным тестам. Например, огнетушитель тестируют на тушение модельного очага, имитирующего реальное возгорание:

- Класс А (горючие твердые вещества) – штабель деревянных брусков с определенной плотностью укладки.

- Класс B (горючие жидкости) – металлический поддон с топливом, подожженным при конкретных условиях.

- Класс C (газовые пожары) – загоревшаяся струя горючего газа, которую необходимо подавить.

Ограничения метода: можно ли доверять таким испытаниям?

Несмотря на кажущуюся объективность метода, модельные очаги далеко не всегда отражают реальные условия пожара. Это связано с рядом факторов:

Реальные пожары протекают хаотично. В отличие от модельных очагов, которые горят предсказуемо, реальный пожар может распространяться с разной скоростью, изменять форму и вовлекать в горение множество материалов.

Отсутствие влияния внешних факторов. При тестировании огнетушителя не учитываются такие параметры, как ветер, влажность, температур а окружающей среды и доступ кислорода, которые могут сильно повлиять на процесс тушения. Профессиональные испытания и реальное использование. В лабораторных условиях огнетушители применяют специалисты, четко соблюдающие инструкцию. В реальной жизни же человек, попавший в экстремальную ситуацию, может растеряться, не успеть правильно направить струю или не суметь быстро активировать огнетушитель.

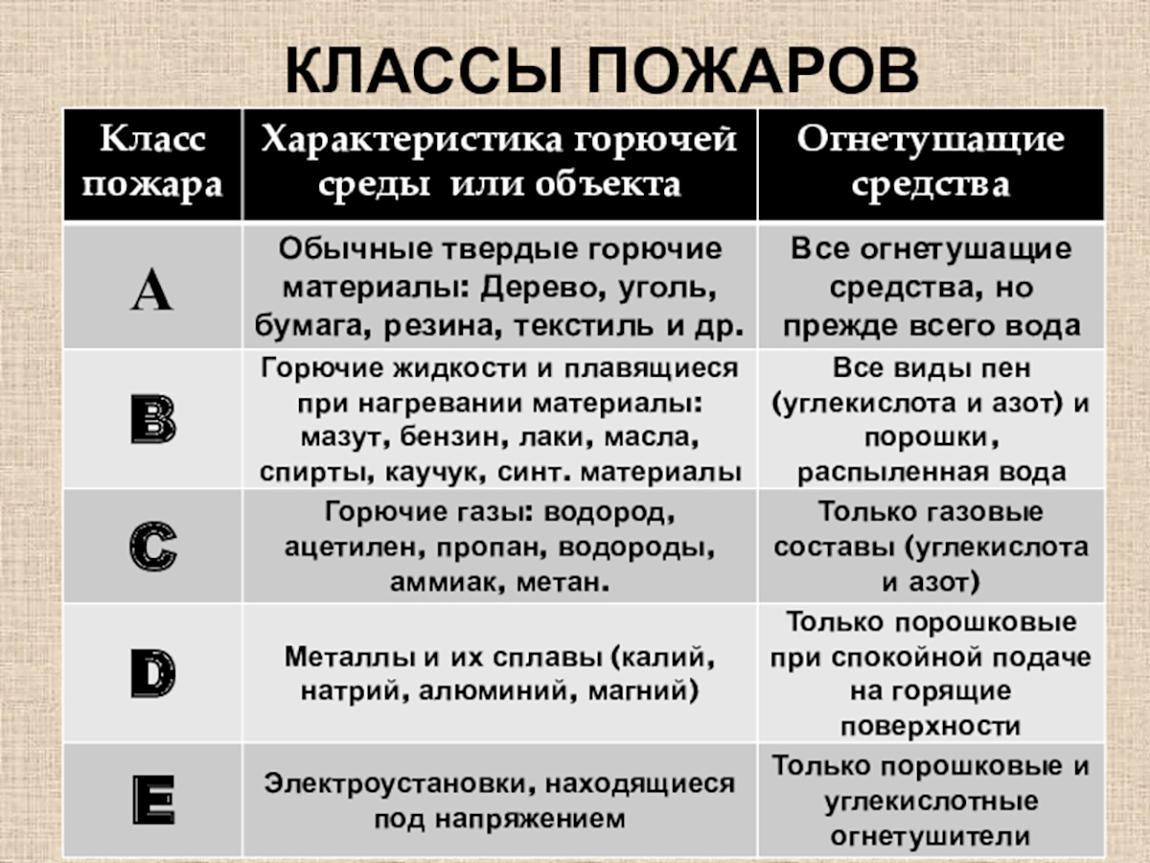

Классификация пожаров по горючим материалам

В соответствии с международными стандартами пожары делятся на классы в зависимости от типа горючего материала. Такая классификация помогает определить, какой огнетушитель будет наиболее эффективным в конкретной ситуации.

- Класс A – горение твердых материалов (дерево, бумага, ткань, пластик).

- Класс B – горение жидких и плавящихся веществ (бензин, масла, краски, парафин).

- Класс C – возгорание газов (метан, пропан, бутан, природный газ).

- Класс D – горение металлов (магний, литий, натрий, алюминий).

- Класс E (иногда выделяют отдельно) – пожары, связанные с электрооборудованием.

- Класс F – возгорание кулинарных жиров и масел (на кухнях, в ресторанах).

Каждый класс пожара требует специфического огнетушащего вещества, поскольку не все составы одинаково эффективны для разных видов горючих материалов.

Какие классы пожаров существуют и какие огнетушители к ним подходят?

Какой тип огнетушителя подходит для каждого класса

Каждый класс пожара требует использования определенного типа огнетушителя, так как универсального средства тушения, эффективного во всех случаях, не существует. Неправильный выбор огнетушителя может не только оказаться бесполезным, но и усугубить ситуацию.

Огнетушители для пожаров класса A (твердые горючие материалы)

Подходящие средства:

- Водные огнетушители – эффективно пропитывают материалы, охлаждают и гасят пламя.

- Порошковые огнетушители ABC – быстро сбивают пламя, но не охлаждают материал, что может привести к повторному воспламенению

Огнетушители для пожаров класса B (горючие жидкости и плавящиеся материалы)

Подходящие средства:

- Пенные огнетушители – блокируют доступ кислорода, эффективно тушат нефтепродукты.

- Углекислотные огнетушители – охлаждают пламя и устраняют кислород, подходят для небольших возгораний.

- Порошковые огнетушители BC – создают защитный слой, предотвращающий повторное возгорание.

Огнетушители для пожаров класса C (газовые возгорания)

Подходящие средства:

- Порошковые огнетушители BC и ABC – подавляют реакцию горения.

- Углекислотные огнетушители – эффективны при тушении газов, но не гарантируют полное устранение угрозы.

Огнетушители для пожаров класса D (металлы)

Подходящие средства:

- Специальные порошковые огнетушители класса D – созданы специально для тушения металлов.

Огнетушители для пожаров класса F (горючие масла и жиры)

Подходящие средства:

- Специальные пенные огнетушители класса F – образуют химическую реакцию, нейтрализующую пламя.

Какой тип огнетушителя не подходит, ошибки применения

Использование воды для тушения горючих жидкостей (класс B)

Ошибка: Вода – универсальное средство тушения, но не в случае возгорания бензина, масел, спиртов и других горючих жидкостей.

Почему это опасно:

- Вода не смешивается с горючими жидкостями и только разносит их по поверхности, увеличивая площадь пожара.

Раскаленные масла и жиры при контакте с водой могут выбросить огненную смесь, что приведет к ожогам и распространению огня.

Правильное решение:

- Для горючих жидкостей используйте пену, порошок BC или углекислоту.

- Для кулинарных масел – специальные пенные огнетушители класса F.

Применение углекислотного огнетушителя против пожаров класса A (твердые материалы)

Ошибка: Использование углекислотного огнетушителя для тушения дерева, бумаги, тканей и пластика.

Почему это неэффективно:

- Углекислота подавляет огонь, вытесняя кислород, но не пропитывает материал.

- После прекращения подачи углекислоты огонь может разгореться вновь.

- Пламя может быть скрытым внутри тлеющих материалов, что делает углекислоту бесполезной.

Правильное решение:

- Используйте или пенные огнетушители, так как они пропитывают материалы и предотвращают повторное воспламенение.

Попытка тушения металлов стандартными средствами класс D

Ошибка: Применение воды, углекислоты или обычных порошковых огнетушителей для тушения магния, натрия, алюминия и других горючих металлов.

Почему это опасно:

- Вода может вступить в химическую реакцию с металлом, вызывая взрыв или усиление горения.

- Углекислота неэффективна против металлов, так как они горят при экстремально высоких температурах.

Правильное решение:

- Используйте специальные порошковые огнетушители класса D, которые нейтрализуют горение металлов.

Использование порошковых огнетушителей в помещениях с электроникой

Применение порошковых огнетушителей для тушения электрооборудования.

Почему это нежелательно:

- Порошок оставляет осадок, который оседает на платах и контактах, выводя электронику из строя.

- Восстановить оборудование после порошкового огнетушителя зачастую невозможно.

Правильное решение:

- Используйте углекислотные или аэрозольные огнетушители, которые не оставляют следов.

Применение обычных огнетушителей против кулинарных жиров (класс F)

Ошибка: Попытка потушить загоревшееся масло порошковым или углекислотным огнетушителем.<

Почему это не работает:

- Обычные огнетушители не создают химической реакции, останавливающей горение масла.

Правильное решение:

- Используйте специальные пенные огнетушители класса F, разработанные для тушения кухонных жиров.

Классификация современных огнетушителей и особенности терминологии

Классификация современных огнетушителей базируется на нескольких ключевых признаках, регламентированных нормативной документацией. Прежде всего, по массе и конструктивному исполнению они подразделяются на

- переносные (массой до 20 кг);

- передвижные (массой от 20 до 400 кг, оснащенные колесной тележкой).

Важно отметить, что термин «ручные» является профессионально некорректный. Правильная терминология опирается именно на критерий массы и мобильности. Отдельную категорию составляют огнетушители специального назначения, которые не включены в сферу регулирования стандартов на переносные и передвижные модели. Они, как правило, имеют цветовую маркировку, отличную от традиционной красной (например, желтую), однако их не следует путать с сувенирной или зарубежной продукцией.

Внутри классов переносных и передвижных огнетушителей классификация продолжается по следующим признакам:

По возможности перезарядки:

- на перезаряжаемые и одноразовые.

По виду огнетушащего вещества (ОТВ):

- Водные(с распыленной или тонкораспыленной струей)

- Воздушно-пенные (с углеводородным или фторсодержащим зарядом, генератором пены низкой или средней кратности)<br />Порошковые (с порошками общего или специального назначения).

- Газовые (углекислотные, хладоновые).

- Воздушно-эмульсионные.

- По величине рабочего давления: низкого или высокого давления.

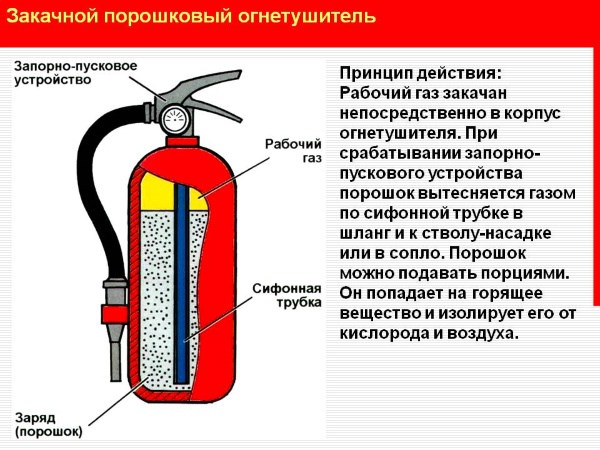

- По принципу вытеснения ОТВ: закачные, с баллоном высокого давления или с газогенерирующим устройством.

Критически важным аспектом является корректное применение терминологии, основанное на требованиях актуальных нормативных документов (ГОСТов), а не на авторитете источника информации. Ценность утверждения определяется его технической обоснованностью, а не именем говорящего. Срок службы и периодичность перезарядки огнетушителя определяются исключительно технической документацией изготовителя, а их несанкционированное продление может создать угрозу безопасности.

Выбор огнетушителя и нормативные требования к их применению

Выбор типа огнетушителя (переносной или передвижной) регламентируется современными нормативными документами, ключевым из которых является свод правил СП 9.13130.2009. Критерием выбора выступают размеры возможного очага пожара на защищаемом объекте.<p>Исторически в правилах использовалась неопределенная формулировка о необходимости применять передвижные огнетушители при «значительных» размерах очага, которая впоследствии была исключена из-за субъективности трактовки. Современная редакция требований конкретизирует этот параметр. Согласно пункту 468 Правил противопожарного режима (основанному на п. 4.1.20 СП 9.13130.2009), использование передвижных огнетушителей обязательно при возможности возникновения значительного очага пожара, под которым понимается предполагаемый пролив горючей жидкости на площадь свыше 1 м².

Методика оценки вероятности такого пролива прямо в правилах не определена. На практике для экспертной оценки применяют подход, изложенный в СП 12.13130.2009 (по категорированию помещений). Согласно ему, условно принимается, что 1 литр горючей жидкости растекается на площадь 1 м², если она содержит ≥70% растворителей, или на 0.5 м² в ином случае. Таким образом, если в помещении хранится емкость с горючей жидкостью (например, 5-литровая канистра масла), расчетная площадь пролива составит 5 м², что требует оснащения передвижным огнетушителем.

Важно отметить, что данная методика является предметом дискуссий, поскольку СП 12.13130.2009 формально регулирует производственные и складские объекты, однако разлитие горючих жидкостей может произойти и в некатегорируемых помещениях (торговые залы, офисы), что формирует аналогичные требования к противопожарной защите.

Обоснование необходимости передвижных огнетушителей в различных объектах

Нормативное оснащение объектов передвижными огнетушителями регламентируется сводом правил и осуществляется на основе комплексного анализа рисков. Ключевым критерием является классификация объекта и определение потенциального размера очага возгорания.

Первичным этапом является идентификация категории помещения. Для производственных и складских зданий площадью свыше 500 м² наличие передвижных огнетушителей является безусловным требованием, дополняющим переносные модели, вне зависимости от других факторов.

Для иных категорий объектов, например, торговых залов, критически важна оценка наличия и объема горючих жидкостей (ГЖ). Согласно утвержденной методике, литр разлитой ГЖ моделирует очаг пожара площадью 1 м². Следовательно, наличие на объекте, к примеру, стандартной пятилитровой канистры масла предполагает возможность формирования очага площадью 5 м², что классифицируется как значительный очаг и требует применения передвижного огнетушителя, обладающего большей огнетушащей способностью и запасом заряда.

Таким образом, алгоритм выбора является двухуровневым: сначала определяется класс объекта и его площадь, затем анализируется пожарная нагрузка, в частности, наличие легковоспламеняющихся жидкостей. Такой подход обеспечивает адекватный уровень противопожарной защиты, позволяя парировать угрозы, непосильные для стандартных переносных огнетушителей. Окончательный подбор конкретных моделей осуществляется на основе ранга модельного очага пожара, который определяет необходимую огнетушащую способность оборудования.

Особенности действия углекислотных огнетушителей и примеры их неэффективности

Углекислотные огнетушители (ОУ) функционируют по принципу объемного тушения, основанного на разбавлении кислорода в воздухе и изоляции очага горения. Критически важным аспектом их применения является физико-химический механизм действия огнетушащего вещества (ОТВ). Диоксид углерода (CO₂) покидает баллон в сжиженном состоянии, моментально расширяясь, сублимируя (переходя из твердой фазы «снега» в газообразную) и образуя инертную газовую среду. Данная среда эффективно прекращает пламенное горение, так как молекулы CO₂, занимая объем, физически препятствуют соударению молекул горючего вещества и окислителя (кислорода). Это предотвращает цепную реакцию окисления, сопровождающуюся выделением энергии и пламенем.

Однако ключевым ограничением является неспособность углекислоты эффективно охлаждать поверхность горящих материалов. В случае тления твердых горючих веществ (древесина, текстиль, углеродистые материалы) пламенное горение может быть ликвидировано, но беспламенное горение (тление) на их поверхности продолжается. Молекула CO₂, не вступая в реакцию и не отбирая тепловую энергию, просто соударяется с раскаленной поверхностью и улетучивается, после чего тление возобновляется с новой силой.

Ярким примером неэффективности ОУ является их применение на открытых пространствах или при значительной площади пожара. В таких условиях невозможно создать и поддерживать требуемую концентрацию огнетушащего газа (порядка 30% объёма) в зоне горения, так как вещество быстро рассеивается потоками воздуха. Дополнительный риск возникает при тушении горючих жидкостей: мощная струя ОТВ может механически разбрызгать жидкость, увеличивая площадь горения и испарения, что только интенсифицирует пожар.

Таким образом, выбор углекислотного огнетушителя должен быть строго обоснован классом потенциального пожара (B, C, E), а его применение должно учитывать физические ограничения, связанные с механизмом действия и отсутствием охлаждающего эффекта.

Проблемы и особенности применения порошковых огнетушителей

Основной механизм тушения порошком комбинированный. Мелкодисперсная минеральная соль, полученная путем высокостепенного дробления, обладает гигантской удельной поверхностью. Это многократно усиливает физическое ингибирование горения: каждая частица аккумулирует тепловую энергию (охлаждающий эффект), экранирует лучистый поток и ослабляет конвективные потоки. Дополнительно может присутствовать химическое ингибирование цепных реакций.

Критическая проблема – ограниченная эффективность при тушении тлеющих очагов внутри пористых материалов (мебель, конструкции). Порошок, нанесенный на поверхность, не обеспечивает сплошную изоляцию от доступа кислорода и не способен проникнуть в глубину. Это приводит к продолжению пиролиза и высокому риску последующего возобновления открытого пламени после рассеивания порошкового облака.

Таким образом, ОП высокоэффективен для оперативного сбивания открытого пламени, но не гарантирует ликвидацию глубокого тления. Тактически необходимо после применения ОП произвести дополнительную разборку конструкций и проливку водой или использовать огнетушители с высокой проникающей способностью (например, воздушно-эмульсионные). Данная особенность, наряду с образованием вредной для дыхания аэрозольной взвеси, обуславливает ограничения на использование ОП в помещениях с массовым пребыванием людей.

Оптимальный выбор огнетушителей для жилых и офисных помещений

Для эффективного противопожарного оснащения жилых и офисных объектов, где преобладают твердые горючие материалы (Твердые горючие вещества), рекомендована комбинация из двух типов первичных средств тушения: порошкового и воздушно-эмульсионного огнетушителей. Данный подход основан на комплексном воздействии на очаг возгорания.

Порошковый огнетушитель обеспечивает быстрое сбивание пламени и изоляцию горящего вещества от кислорода. Воздушно-эмульсионный огнетушитель дополняет его действие, работая по механизму охлаждения и изоляции. Он образует на поверхности устойчивый негорючий слой, который блокирует доступ окислителя, охлаждает материал и изолирует горючую смесь от летучих продуктов пиролиза. Критически важным преимуществом воздушно-эмульсионного состава является возможность безопасного применения для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, что функционально сближает его с пенным огнетушителем, но без его ограничений.

При выборе конкретных моделей необходимо ориентироваться на нормативные требования по рангу тушения (например, 2А). Следует учитывать, что не все производители предоставляют полноценные документальные подтверждения (протоколы испытаний) о соответствии огнетушителей заявленным параметрам по ГОСТ. Поэтому выбор должен основываться на продукции проверенных производителей, предоставляющих полный комплект сертификационной документации.

Оптимальной считается комбинация порошкового огнетушителя массой заряда 4-5 кг и воздушно-эмульсионного огнетушителя с объемом заряда 6-8 литров. Количество устройств определяется площадью помещений и классом пожарной опасности объекта, а их расчет является обязательной, но часто формализуемой процедурой, регламентированной правилами противопожарного режима.

Практические рекомендации по выбору и использованию огнетушителя

Для дома

- Подходят порошковые огнетушители ABC или аэрозольные баллоны.

- Держите их в доступном месте (на кухне, в коридоре).

В автомобили

- Объем не менее 2 литров (лучше 5 литров для грузовиков).

- Порошковый или углекислотный вариант.

Для офиса и электрооборудования

- Углекислотные огнетушители (не оставляют следов на технике).

- Расположить рядом с серверными и электрическими щитками.

Кухни и рестораны

- Только специальные пенные огнетушители класса F.

- НЕ использовать углекислотные или порошковые модели.

Склады и производства

- Минимальный объем 10 литров.

- Комбинация порошковых и углекислотных огнетушителей.